伊藤忠商事は再生可能エネルギーの電気を充放電できる大型蓄電池で最大1000億円の事業を始める。電力系統用の蓄電池の運営を手掛ける豪アケイシャ・エナジーと提携し、2030年までに国内中心に10〜20カ所で蓄電池事業に参画する。

送電線の空き容量不足が深刻になり、太陽光や風力発電など再生エネの稼働を一時的に抑制する「出力制御」が全国に広がった。日本で大型蓄電池が普及すれば、米欧に遅れていた再生エネの有効活用につながる。

アケイシャは米資産運用会社ブラックロック傘下で、電力系統用の蓄電池の着工済み規模で世界最大級を誇る。オーストラリアでは168万キロワット時の容量を備えた蓄電設備を建設している。

伊藤忠は国内中心に投資や融資などで参画する。30年までに最大20カ所程度を設ける大型蓄電池事業は最大で1000億円規模になる。総容量で100万キロワット時となり、国内の再生エネ向け蓄電池で1〜2割程度のシェアになる。

政府、補助金で蓄電池普及を後押し

伊藤忠が大型蓄電池を本格展開する背景には、政府が手厚い補助金支援を決めたことがある。政府は再生エネ向け蓄電池システムの整備に最大半分の補助金を拠出する。

再生エネ向けの蓄電池は容量5万キロワット時の大型システムで50億円程度かかる。蓄電池には寿命があるが、政府の補助金も活用すれば一定の利益を確保できるとみている。

政府は今後10年で150兆円のグリーントランスフォーメーション(GX)投資を官民で想定する。大型蓄電池の普及に向けた支援を強化する方針だ。

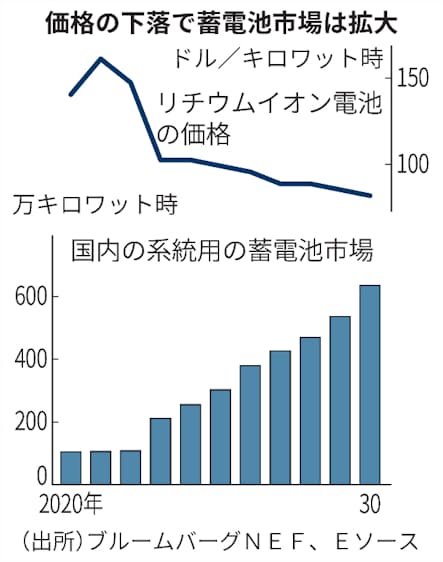

蓄電池の価格が下がってきたことも追い風だ。調査会社の米Eソースによると、リチウムイオン電池の価格は30年までに1キロワット時あたり80ドル(約1万1800円)と、23年から2割安くなる見込み。世界で展開するアケイシャと共同調達することで、コストを抑えられる。

アケイシャは人工知能(AI)によるアルゴリズムを用い、電力卸市場での売買に自動で対応するソフトウエアが強みだ。太陽光発電の電気が安い昼に調達して蓄電池にため、需給が逼迫し高値で売りやすい夕方に自動で放出するなどして運用し、収益を高められると判断した。

再生エネ向け蓄電池を巡っては、NTTアノードエナジーが九州電力などと組み7月に福岡県で設備を稼働させたほか、ENEOSや出光興産なども参入を表明した。

出力制御、中部電や関電管内にも広がる

出力制御の広がりで再生エネ電気をためられる大型蓄電池の重要性は高まっている。

2023年に入ってから4月に中部電力、6月に関西電力管内で出力制御を実施し、東京電力管内以外の地域に広がった。太陽光発電協会(東京・港)によると、太陽光が多い九州エリアでは4月だけで出力制御で総発電量の26%が無駄になった。

経済産業省は3月、30年の再生エネ導入目標を達成した場合の出力制御の長期見通しをまとめた。対策を取らない場合、特に風力発電の大量導入が見込まれる東北や北海道で影響が大きく、5割超の電気が捨てられると試算する。

電気を融通し合う送電網の強化や電気をためられる蓄電池の整備が遅れており、官民挙げて出力制御の対応を急ぐ必要がある。大型蓄電池は需給に応じ充放電をすることで調整弁にでき、再生エネを捨てることなく利用できる。

米調査会社ブルームバーグNEFによると、国内の系統用の蓄電池市場は2030年に年636万キロワット時と、22年から約6倍に拡大する見通しだ。

米欧も支援を強化している。米政府はインフレ抑制法(IRA)で、再生エネ向け蓄電池の投資を税額控除の対象とした。欧州でも容量が10万キロワット時を超える大規模な蓄電所の投資計画が相次ぐ。

(大西智也、GXエディター 外山尚之)

続きを読む...